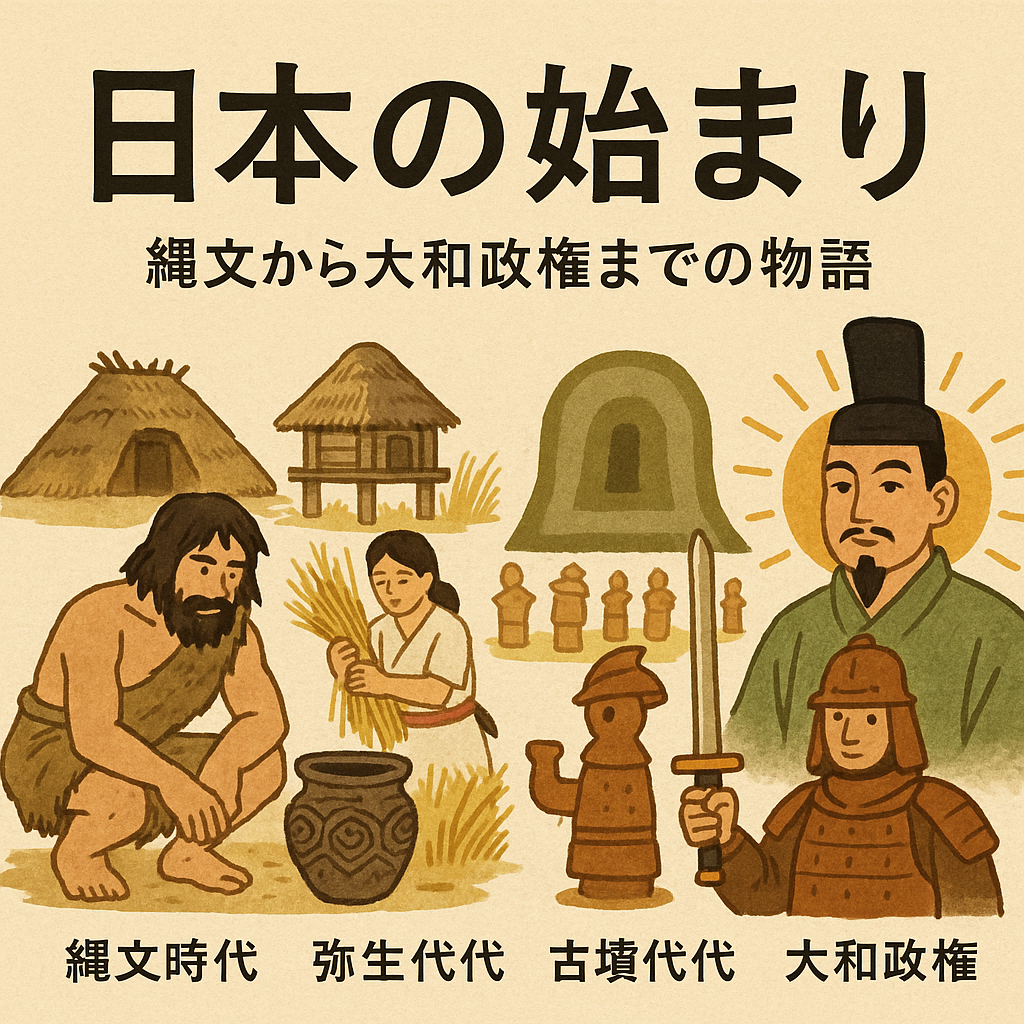

私たちが暮らしている「日本」は、いつ、どのようにして始まったのでしょうか。

学校の歴史では「縄文」「弥生」「古墳」といった時代区分で習いますが、「日本という国が形になるまでの流れ」を一本のストーリーとして見る機会は意外と少ないかもしれません。

この記事では、旧石器時代から大和政権の誕生までを中心に、「日本の始まり」をやさしく整理していきます。

細かい年号は覚えなくても大丈夫です。「どんな暮らしをしていたのか」「何がきっかけで社会が変わったのか」をイメージしながら読んでみてください。

1. 日本列島に人がやってきた ― 旧石器時代

日本の歴史を語るうえで、まず押さえておきたいのが旧石器時代です。まだ土器も農業もなく、石を打ち欠いて作った「打製石器」を道具として使い、狩りや木の実採集をしながら移動生活を送っていた時代です。0

当時の人びとは、今の日本列島だけで完結していたわけではなく、シベリアや朝鮮半島など大陸側と地続きだった頃に少しずつ渡ってきたと考えられています。氷期が終わって海面が上がると、日本列島は現在のように海で囲まれた島々になり、独自の自然環境と文化が育っていきました。

2. 土器と定住生活が広がる ― 縄文時代

約1万数千年前から始まるとされるのが縄文時代です。粘土を焼いた縄文土器が大量につくられたことからこの名がつきました。1

縄文時代の最大の特徴は、定住生活です。貝や魚、木の実、シカやイノシシなど、豊かな森と海の恵みに支えられ、人びとは同じ場所に長く暮らすようになります。竪穴住居と呼ばれる半地下の家を集めたムラが各地に作られ、貯蔵穴にドングリやクルミなどを蓄えることで、季節の変化に対応していました。

この頃の日本列島には、地域ごとにさまざまな文化が存在していました。土器の形や模様、土偶のデザインを比べると、東北と九州ではかなり雰囲気が違います。まだ「一つの国」「一つの民族」というまとまりはなく、多様な集団がそれぞれのやり方で暮らしていたと考えられています。2

3. 稲作と金属器がもたらした大変化 ― 弥生時代

縄文時代の後、日本列島の社会を大きく変えたのが水田稲作と金属器の登場です。紀元前数世紀ごろ、朝鮮半島を経由して稲作や青銅器・鉄器の技術が九州北部にもたらされ、これが全国に広がっていきました。3

農耕が本格化すると、食料を「つくる」時代に変わります。収穫した米を蓄えることができるようになると、ムラごとに豊かなところと貧しいところの差が生まれ、土地や水をめぐる争いも起こるようになります。やがて、武力や指導力のあるリーダーを中心に、周辺のムラをまとめた「クニ」が各地に誕生しました。4

このような社会の変化が見られる時代を、私たちは弥生時代と呼んでいます。弥生土器は縄文土器に比べて薄く実用的で、倉庫や環濠集落など、防御を意識した構造も見られるようになります。

4. 邪馬台国と卑弥呼 ― 「倭国」が初めて歴史書に登場

弥生時代も後半になると、クニ同士の争いはさらに激しくなります。中国の史書『魏志倭人伝』には、2世紀末頃に「倭国大乱」と呼ばれる争乱が起こり、それを収めたのが女王・卑弥呼であったと書かれています。卑弥呼が治めた国は邪馬台国と呼ばれ、倭の30あまりのクニを従えていたとされます。5

卑弥呼は中国の魏の皇帝に使いを送り、金印や鏡などの贈り物を受け取ります。これは、日本列島の支配者が周辺の大国と外交関係を結び始めたことを意味しており、「日本の国家形成」が動き出していた証拠だと考えられています。

とはいえ、邪馬台国がどこにあったのか(九州説か畿内説か)については、今でも研究者の間で議論が続いています。この謎の多さも、日本の始まりをめぐるロマンの一つと言えるでしょう。

5. 古墳時代と大和政権 ― 「日本の原型」ができる

弥生時代の後、3世紀後半頃から各地で巨大な前方後円墳が作られるようになります。古墳時代の始まりです。全国の古墳には、よく似た形の埴輪や副葬品が見られることから、広い範囲をまとめる強力な勢力が存在していたと考えられています。6

その中心となったのが、奈良盆地周辺に拠点を置いた大和政権(やまとせいけん)です。大和政権は、多くの豪族を従えながら、鉄の武器や土木技術を背景に力を広げていきます。やがて、朝鮮半島や中国との外交も積極的に行い、仏教や漢字、律令制度などの文化を受け入れながら、「天皇」を頂点とする統一国家へと近づいていきました。7

この時代まで来ると、単なる地域勢力の集合ではなく、全国規模で共通するルールや文化を持つ「国」の姿が見えてきます。巨大な古墳や同じ様式の鏡・剣などは、大和政権の権威を各地に示す「シンボル」として働いていたのでしょう。

6. 神話と歴史が交わるところ ― 古事記・日本書紀と「日本」という名前

8世紀初め、大和政権は『古事記』や『日本書紀』といった歴史書を編纂します。そこには、天照大御神やイザナギ・イザナミといった神々の物語から始まり、初代神武天皇が国を開いたという神話が語られています。これらは、史実としてどこまで正確かは別として、大和政権が自らの正当性を示すためにまとめた「国の物語」でした。

この頃、中国との外交文書などで、国号を「日本」と名乗るようになったことも確認されています。

つまり、神話と実際の政治支配が結びつき、「日本という国」と「日本を治める天皇」という枠組みがはっきりと形になっていったのが、この8世紀前後の時期だと言えるでしょう。8

7. 「日本の始まり」をどう捉えるか

ここまで見てきたように、「日本の始まり」は一つの瞬間で決まるものではなく、

旧石器時代の人びとの移住 → 縄文の定住 → 弥生の農耕とクニの誕生 → 邪馬台国と大和政権 → 律令国家と『日本』の成立

という長いプロセスの中で少しずつ形作られてきました。

それぞれの時代の人びとは、目の前の暮らしを必死に支えながら、

新しい技術を受け入れ、ときには争い、ときには手を取り合い、自分たちの「くに」や「社会」の姿を探していたのだと思います。

現代の私たちが「日本」という言葉を当たり前のように使えるのは、

こうした数万年にわたる積み重ねがあったからこそです。

歴史の細かい年号だけでなく、「日本という枠組みがどのように生まれ、育ってきたのか」という大きな流れを知ることで、ニュースや政治、文化を見る視点も少し変わってくるかもしれません。

もし興味が湧いたら、縄文遺跡や古墳、歴史博物館などを訪れて、実際の土器や武器、古文書に触れてみるのもおすすめです。

教科書の中の「日本の始まり」が、ぐっと身近な物語として感じられるはずです。

アメリカとイギリスの関係をやさしく解説|「特別な関係」は今も続いているのか?